教育改革下,面临着诸多挑战,需要不断创新。地理与海洋学院教授江振蓝,就是一位不断探索教学创新之路的实践者。“在我教学生涯的每一步,我都坚信教育的力量能够改变世界。”江振蓝老师的教育之旅充满了对知识的热爱和对学生成长的承诺,而她也在不断追求创新。正是在这份不懈追求下,她创建了“任务链+研学支架”教学模式,搭建了知识与实践之间的桥梁。而作为福建省第三届高校教学创新大赛二等奖获得者的她,希望让每一位学生都能在遥感技术的海洋中找到自己的航向。

基于整体教育的理念,以尊重整体的学生而建构统整的课程、实施完整的教学等为根本原则,江振蓝老师创建了“任务链+研学支架”教学模式。依托该教学模式进行一系列的教学改革,江振蓝老师主持福建省教育教学研究项目“新工科视域的应用型课程模式创新与实践”,获福建省第三届教师教学创新大赛正高组二等奖。

而在新工科背景下的高等教育教学改革是如今势不可当的一种发展趋势,既然是新工科,那便需要有一种大学科的概念,高校的老师们不能仅局限于自己教授的那一门或是几门课程,而是要结合跨学科交叉融合的视角来整合课程。在江振蓝老师看来,当下的趋势既有利于高校教育教学的发展,但同时也是一个巨大的挑战。如果能够有效地结合各种类型的教学创新与学科融合,那必将为教育界注入新的力量。但如何才能更好更优地进行多方结合?

“新工科视域下的应用型课程模式创新与实践”正是江振蓝老师在此趋势下为更好地帮助教育教学改革而带头创新发展起来的福建省教育教学研究项目。

然而,教学新模式的发展也并非一帆风顺,本次教学改革的过程中有两个最大的挑战:其一为改革中理论与实践模式的构建,其二则是在实际教学中的应用与推广。她说道:“克服这些挑战应该要坚持一种新工科的融合理念,即大工科教学科交叉融合,课程交叉融合理念等等,这样才能够帮助我们更好地克服这种在推广应用当中的挑战。”为了更好地应对与解决这些挑战,江振蓝老师始终倡导在教育教学过程中一定要坚持以学生为中心,所有的这些创新模式的建构都是以学生为中心、以学生的学习为中心的。

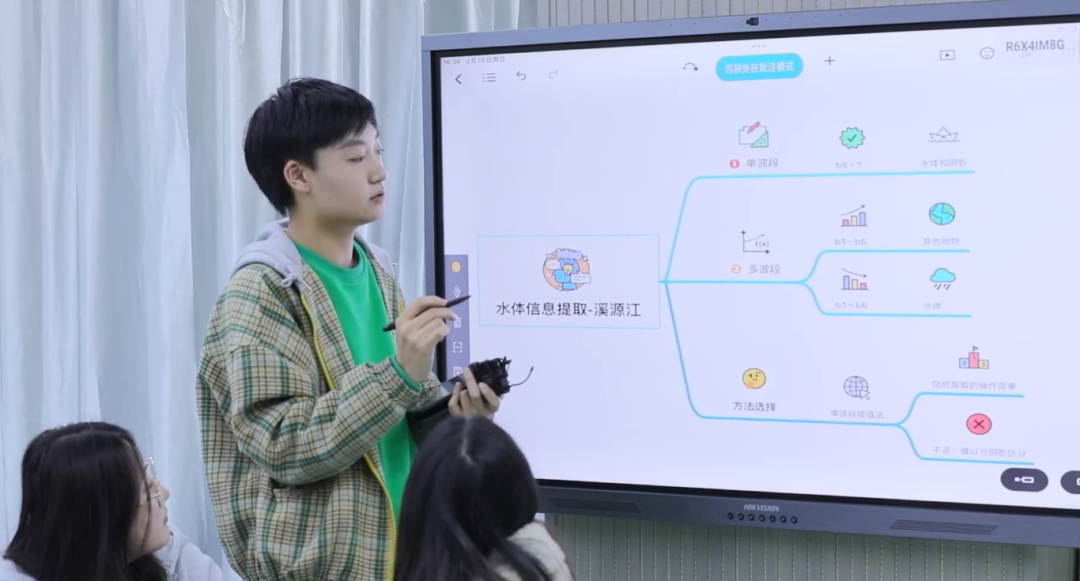

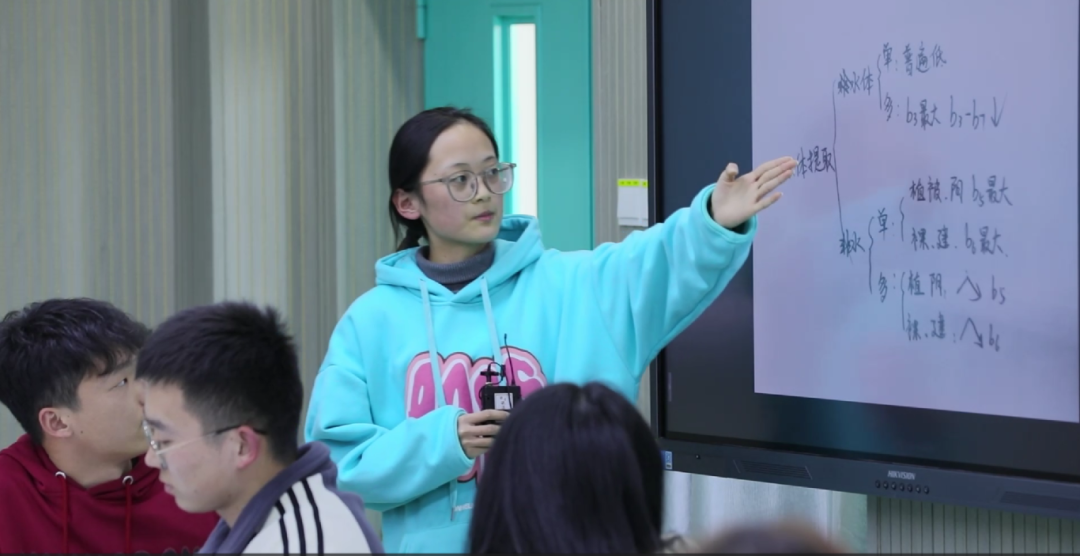

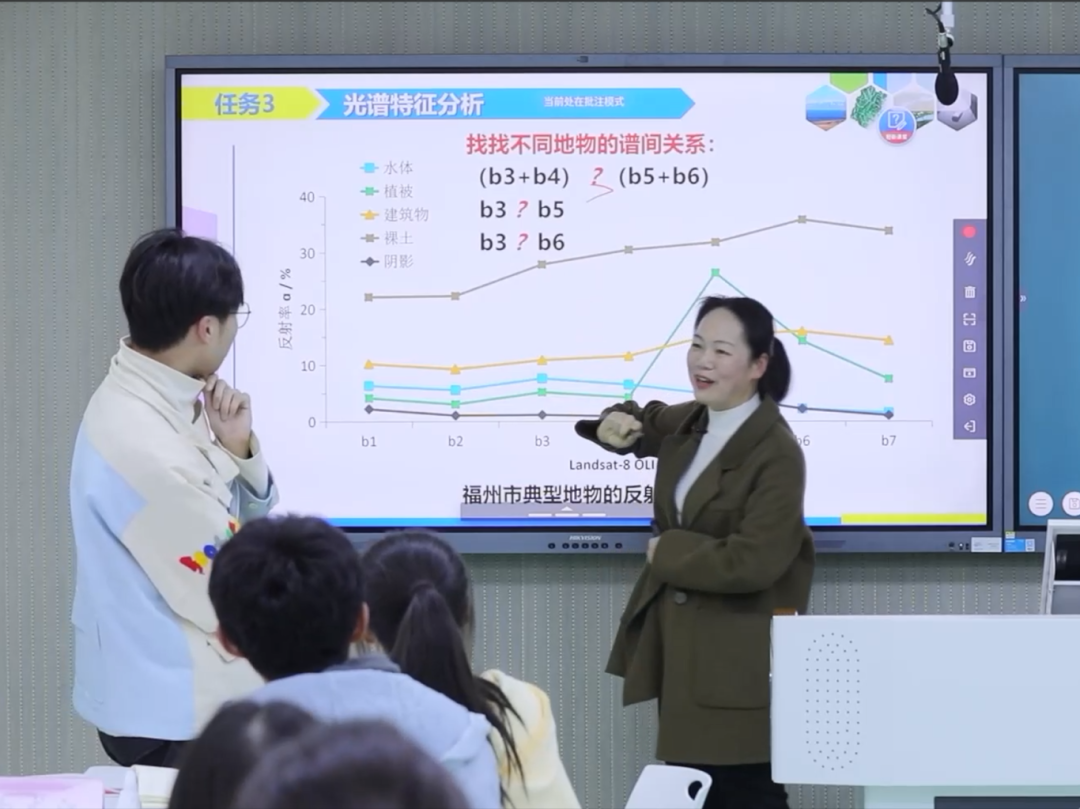

本次教育改革趋势所带来的创新,绕不开“任务链+研学支架”这一别具特色的创新教学模式。此模式主要为在课程初始便让同学们分组,同时将教学内容分散成一个个小的任务,再辅以研究性学习的方式作为模式支架,让同学们通过自己的实践努力以及与大家的相互配合来完成各种任务。

课堂上,同学们踊跃发言,深入讨论,学习的氛围积极浓厚。“这一创新的教学方式给我们的学习带来了很多不一样的帮助。”21级地理信息科学专业的陈诗捷同学说道,“大家在课堂上畅所欲言、各抒己见,充分地成为课堂的一份子。”这样江振蓝老师也能在尽可能短的时间内了解同学们的课程需求,并做出针对性的调整。相较于以往的教学模式,江振蓝老师推广的这种新方式让课堂更加个性化同时也更具活力,她说道:“这一模式中研学支架的构建让同学们能够真正地把知识点从课本运用到实践中去,进而帮助同学们提升实践能力。”这种创新模式不仅大幅激起了同学们对课程的兴趣,更是在多次的研学中提升了同学们综合实践能力,同时课堂上更全面的交流还有利于增进师生感情,这可谓是一举多得。

江振蓝老师在教学创新大赛中设计的“任务链+研学支架”的教学模式,促成了主讲课程“遥感数字图像处理”成功入选省一流本科线下课程和省思政示范课程。这个“任务链+研学支架”不仅仅是一个理论的建构,更是一个值得推广的实践模式的建构。“在教学实践当中,它有很多具体的抓手,可以在实践中体现它的价值。”

教学不仅是传授知识,更是激发学生思考、追求卓越的过程。教师的教学能力直接影响学生的学习深度和质量。

江振蓝老师认为,在快速变化的教育环境中,教师们需要保持对新事物的包容和开放态度,积极吸收新的教学模式和课程模式,融合最新的教学成果和科研成果,以此丰富和提升自己的教学研究。她说道:“科学研究与教学研究是互相补充的,不能将它们孤立考虑。”江振蓝老师期望通过推广和提升“任务链+研学支架”的教学模式,将其应用范围从其所教授的课程扩展到本专业的其他课程,甚至整个学科。目标是以整体教学理念促进人才培养,因为培养高素质人才需要跨课程、跨学科的协作。

在人才培养方面,现代高校教师应当致力于培养学生的综合素质,包括专业知识、思考能力、创新精神和社会责任感。通过高效的教学和研究活动,教师不仅是在传授知识,更是在培养未来的创新者和领导者,从而为社会进步做出重要的贡献。

“随着教学岁月的流转,我收获的不仅是荣誉和奖项,更是无数学生的成长与成功。”每一个授课时刻,每一次课程改革,都是她与学生们共同书写的教育篇章。回望过往,她深感荣幸能够在教育的田野上耕耘,见证“任务链+研学支架”教学模式的生根发芽。在未来的岁月里,江振蓝老师将继续坚守教育初心,与学生一同成长,在知识的海洋中继续探索,绘制出更加精彩的教育蓝图。